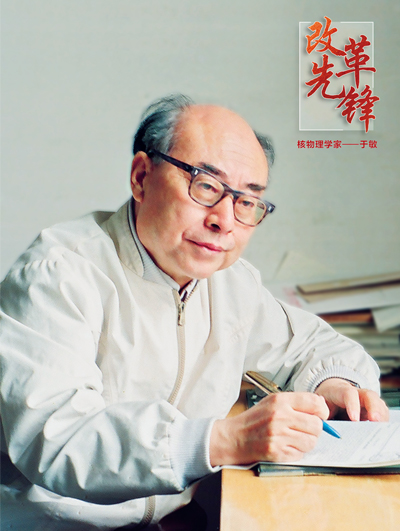

改革先鋒:核物理學家——于敏

1967年6月17日,中國在西部地區(qū)上空成功地爆炸了第一顆氫彈。氫彈的爆炸成功,是中國核武器發(fā)展的又一個飛躍。 新華社發(fā)

于敏,我國著名核物理學家,核武器研究領軍人物之一。他與合作者提出了原子核相干結(jié)構(gòu)模型,填補了我國原子核理論的空白,又在原子核理論研究可能取得重大成果時,毫不猶豫地服從組織安排轉(zhuǎn)行,開始了長達28年隱姓埋名的氫彈理論探索任務。

在于敏的組織和部署下,我國氫彈理論得以突破。1967年6月17日,我國氫彈試驗取得成功。此后,在倡導、推動若干高科技項目研究中,于敏發(fā)揮了重要作用。上世紀80年代以來,他率領團隊在二代核武器研制中突破關鍵技術(shù),使我國核武器技術(shù)發(fā)展邁上了一個新臺階。2019年1月16日,于敏去世,享年93歲。

于敏對我國核武器發(fā)展到國際先進水平作出了重要貢獻,對我國科技自主創(chuàng)新能力的提升和國防實力的增強作出了開創(chuàng)性貢獻,曾榮獲“五一勞動獎章”、“全國勞動模范”稱號,被國家授予“兩彈一星”功勛獎章,榮獲2014年度國家最高科技獎。在慶祝改革開放40周年大會上,黨中央、國務院決定,授予于敏同志“改革先鋒”稱號,頒授改革先鋒獎章。

標簽 -

網(wǎng)站編輯 - 張芯蕊

評論 登錄新浪微博 @求是 發(fā)表評論。請您文明上網(wǎng)、理性發(fā)言并遵守相關規(guī)定。