“新藥研發(fā)的每一份付出都能為百姓生命健康帶來一絲希望。”王逸平懷揣創(chuàng)新為民的家國情懷奮斗在新藥研發(fā)第一線,他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)歷時(shí)10余年研發(fā)的中藥制劑已惠及千萬患者。他不顧自身病痛折磨,以“做出全球臨床醫(yī)生首選的新藥”為科研理想,為中藥現(xiàn)代化研究事業(yè)鞠躬盡瘁、奮斗終生。 新華社、中國科學(xué)院供圖

王逸平謙遜低調(diào),尊重合作伙伴,與團(tuán)隊(duì)協(xié)作共進(jìn)。當(dāng)研究的新藥被授獎(jiǎng)時(shí),他總說成績是團(tuán)隊(duì)的,榮譽(yù)是大家的。圖為2006年3月,上海藥物研究所“丹參多酚酸鹽粉針劑”研究團(tuán)隊(duì)榮獲中國科學(xué)院“先進(jìn)集體”稱號。 中國科學(xué)院供圖

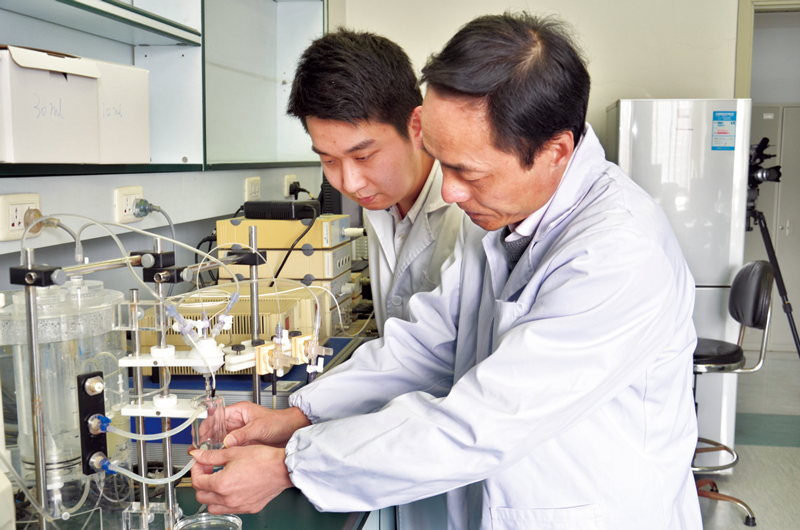

從30歲到55歲,長達(dá)25年時(shí)間里,王逸平是在與疾病漫長的斗爭中度過的,也是在為解除大眾疾病研發(fā)新藥的艱難探索中度過的。在離世前一個(gè)星期,他還對妻子方潔說:“現(xiàn)在正是工作的最好時(shí)光,我至少還能工作10年,還想做出兩個(gè)新藥。”圖為2017年3月,王逸平在指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)。 中國科學(xué)院供圖

25年來,他飽受病痛折磨,卻以頑強(qiáng)的毅力和無私奉獻(xiàn)的精神,踏出了一條具有中國特色的原創(chuàng)新藥研發(fā)之路,領(lǐng)銜研制出創(chuàng)新中藥——丹參多酚酸鹽。他造福了千萬病患,自己卻在生命的最后一刻,倒在了無比熱愛并為之奮斗終生的工作崗位上,年僅55歲。他的先進(jìn)事跡和崇高精神,生動(dòng)詮釋了習(xí)近平總書記對廣大科技工作者提出的“追求真理、服務(wù)國家、造福人民”的要求。

他是王逸平,中國科學(xué)院上海藥物研究所研究員、博士生導(dǎo)師、中國共產(chǎn)黨黨員、所黨委委員。一位在中藥現(xiàn)代化之路上執(zhí)著奮進(jìn)的科學(xué)家,一位希望“再給我10年,再做出兩個(gè)新藥”的追夢人。

2018年11月,中宣部向全社會(huì)公開發(fā)布王逸平同志的先進(jìn)事跡,追授他“時(shí)代楷模”稱號,在全國引起強(qiáng)烈反響,掀起了學(xué)習(xí)王逸平同志先進(jìn)事跡的熱潮。

一、堅(jiān)守信仰,十年攻關(guān),造福2000多萬名患者

功崇惟志,業(yè)廣惟勤。

“將個(gè)人成才與國家利益相結(jié)合,并服從于國家利益,把自己的才能無私地奉獻(xiàn)給社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)”,這是王逸平在入黨申請書中對黨和人民的承諾,也是他一生堅(jiān)守的信仰。

“……從百草園中走來,他日夜尋覓,在藥學(xué)沃土里耕耘。”正如上海藥物所所歌里寫的一樣,這位土生土長的中國科學(xué)家,把自己的一生毫無保留地奉獻(xiàn)給了關(guān)系人民健康的新藥研發(fā)事業(yè)。他與宣利江研究員率領(lǐng)團(tuán)隊(duì)研發(fā)的現(xiàn)代中藥丹參多酚酸鹽粉針劑,獲國家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng),已在全國5000多家醫(yī)院臨床應(yīng)用,累計(jì)銷售額突破250億元,讓2000多萬名患者受益,是我國中藥現(xiàn)代化研究的典范。

丹參入藥,在我國有著悠久歷史,但丹參中到底是什么物質(zhì)在發(fā)揮作用,一直并不為人所知。1994年,正在攻讀博士學(xué)位研究生的宣利江,因?yàn)檎撐闹行枰獙Φ⑺苄猿煞诌M(jìn)行活性篩選,找到當(dāng)時(shí)上海藥物所最年輕的課題組長王逸平,兩人從此開始了20多年的科研合作。他們提取到幾十種丹參化合物并進(jìn)行篩選,在做了無數(shù)次實(shí)驗(yàn)后,王逸平發(fā)現(xiàn)丹參乙酸鎂的生物活性最強(qiáng),并大膽推測這可能就是丹參中最主要的藥用成分。進(jìn)而,研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造性地提出,以丹參乙酸鎂為質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)來研制丹參多酚酸鹽粉針劑,并建立專利工藝,使總多酚酸鹽含量近100%,用指紋圖譜技術(shù)實(shí)現(xiàn)對藥材、原料藥和制劑質(zhì)量的全面控制。2005年,丹參多酚酸鹽粉針劑獲新藥證書和生產(chǎn)批文,2009年被列入國家醫(yī)保目錄,可用于治療冠心病、心絞痛。《自然·生物技術(shù)》評價(jià),該藥的成功上市,意味著中國的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)可以通過對傳統(tǒng)中藥進(jìn)行化學(xué)成分的深入研究來開發(fā)創(chuàng)新藥物。

業(yè)界公認(rèn),“1個(gè)新藥=篩選10000個(gè)先導(dǎo)化合物+10至15年時(shí)間+10億至15億美元投入”。一輩子能做成一個(gè)新藥,是新藥研發(fā)者一生的夢想。這個(gè)夢想,王逸平在他42歲時(shí)實(shí)現(xiàn)了。可王逸平并沒有躺在功勞簿上。他不是著眼于單個(gè)藥物研發(fā),而是領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了包括心血管疾病治療藥物先導(dǎo)化合物篩選、候選新藥臨床前藥效學(xué)評價(jià)、藥物作用機(jī)制研究等完整的心血管藥物研發(fā)平臺體系,為全國藥物研發(fā)企業(yè)完成了50多個(gè)新藥項(xiàng)目的臨床前藥效學(xué)評價(jià),為企業(yè)的科技創(chuàng)新提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。

“作為共產(chǎn)黨員,最重要的是要時(shí)時(shí)刻刻體現(xiàn)出先進(jìn)性,要有為祖國科學(xué)發(fā)展而獻(xiàn)身的精神”,這是王逸平自1996年入黨以來對自己的要求。堅(jiān)守信仰,使王逸平在新藥研究這條無比艱難的道路上不斷探索,在與不治之癥搏斗的艱難人生中砥礪前行。他用自己的一生對“黨員科學(xué)家”作出完美的詮釋,譜寫出一曲感人至深的中藥現(xiàn)代化奮進(jìn)者之歌。

二、堅(jiān)定信念,耕耘藥學(xué),科研上精益求精

世界上沒有藥神,只有把創(chuàng)制新藥造福蒼生看得比自己生命更重要的做藥人。

“選擇了新藥研究就是選擇了科學(xué)長跑”,這是王逸平始終堅(jiān)持的科研信條。新藥研發(fā)充滿險(xiǎn)阻,最終能夠推向臨床的,不足一成。作為一名科研人員,王逸平將“做出全球臨床醫(yī)生首選的新藥”為己任,高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求地做好每一個(gè)實(shí)驗(yàn)。他經(jīng)常說,做新藥沒有“孤膽英雄”,幾十個(gè)研發(fā)鏈條環(huán)環(huán)相扣,任何一個(gè)環(huán)節(jié)“掉鏈子”都可能導(dǎo)致新藥的“流產(chǎn)”,從而將新藥研發(fā)動(dòng)輒數(shù)以億計(jì)的投入“打水漂”。所以,王逸平一切工作都以“做新藥、做安全有效的好藥”為準(zhǔn)則,這一信念成就了他引領(lǐng)中藥現(xiàn)代化研究的至高境界。

從關(guān)附甲素在抗心肌缺血上的作用研究,以銀杏葉成藥的天保寧的臨床藥理研究,到丹參多酚酸鹽成為我國中藥現(xiàn)代化研究的典范,再到硫酸舒欣啶完成二期臨床試驗(yàn)并成功在望,他一生都在追求新藥夢。

在丹參多酚酸鹽研制過程中,王逸平勇于擔(dān)當(dāng),敢于創(chuàng)新,第一次開展多成分的動(dòng)物和人體藥物代謝研究,第一個(gè)開展大規(guī)模的運(yùn)動(dòng)平板試驗(yàn)驗(yàn)證療效,第一次開展3萬例的真實(shí)世界安全性和有效性研究……

王逸平的學(xué)生和臨床研究合作者、上海徐匯區(qū)中心醫(yī)院中心實(shí)驗(yàn)室主任李水軍還記得,2004年10月,為了獲得臨床藥代數(shù)據(jù),經(jīng)過醫(yī)院倫理批準(zhǔn)后,王逸平擼起袖子以身試藥,他說:“一個(gè)好藥、一個(gè)安全可靠的藥,就是你敢用到自己身上!”

王逸平主持藥理研究的抗心律失常的一類新藥“硫酸舒欣啶”,被列為國家科技部“十五”重大專項(xiàng)“創(chuàng)新藥物和中藥現(xiàn)代化”項(xiàng)目,已獲得中國、美國、英國、法國等國家的發(fā)明專利授權(quán),完成了二期臨床試驗(yàn)。在王逸平的辦公桌上,2018年的記事本,他最后的字跡記錄了硫酸舒欣啶臨床試驗(yàn)補(bǔ)充計(jì)劃:“40名志愿者,分為5個(gè)劑量組,觀察安全性與耐受性……計(jì)劃2018年6月完成第一階段,12月開始第二階段……”

假如王逸平還在,他會(huì)繼續(xù)為了任何一個(gè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性不厭其煩地試驗(yàn),他會(huì)繼續(xù)用信念感染身邊的每一個(gè)人。他曾經(jīng)這樣叮囑年輕人:“不僅要注重科研能力,更重要的是有耐力,還要具備善良和正直的品格,它會(huì)讓你終身受益……能夠堅(jiān)持‘再戰(zhàn)一個(gè)回合’的人,是不會(huì)被打垮的!”

三、不忘初心,甘于奉獻(xiàn),一切都為了做新藥好藥

有著87年悠久歷史的中科院上海藥物所,新中國成立初期響應(yīng)毛主席“送瘟神”的號召,研究防治抗血吸蟲藥物,研發(fā)出曾挽救“六十一個(gè)階級兄弟”生命的二巰基丁二酸鈉,創(chuàng)制了走出國門、為世界范圍內(nèi)治療瘧疾做出重大貢獻(xiàn)的蒿甲醚。“尋找治療疾病新藥,為患者解除病痛”的研究所所訓(xùn)已在一代代藥物所人中傳承,成為他們不變的初心和使命。作為一名藥物所人,王逸平?jīng)]有出國留過學(xué),沒有那么多光彩奪目的人才“頭銜”和“帽子”。但對他而言,只要能做出“全球臨床醫(yī)生首選的新藥”,其他都可以放棄。

2003年,上海藥物所圍繞國家人口健康戰(zhàn)略需求,提出科研工作從“出論文”向“出新藥”轉(zhuǎn)變。王逸平主動(dòng)請纓到北京國家新藥評審中心學(xué)習(xí)交流。他帶回的資料和經(jīng)驗(yàn),成為上海藥物所“出新藥”科研思路形成和研發(fā)體系建設(shè)的寶貴財(cái)富。“這20多年,他耐住了寂寞,放棄在取得階段性成果的時(shí)候出論文、爭取人才‘帽子’的種種誘惑,全力以赴只為新藥研發(fā)。”單位領(lǐng)導(dǎo)和同事這樣評價(jià)他。

2005年,丹參多酚酸鹽粉針劑獲得新藥證書,取得巨大成功。憑此成就,王逸平有機(jī)會(huì)出國深造,也有機(jī)會(huì)申請更多人才“帽子”,但他認(rèn)為國內(nèi)新藥剛剛起步,在國內(nèi)做新藥更有價(jià)值。各種獎(jiǎng)狀被他隨手塞到文件柜里,轉(zhuǎn)而繼續(xù)投身新的藥物研發(fā),并啟動(dòng)降血脂、腦缺血、抗心律失常等一系列新藥研究項(xiàng)目。在他眼里,潛心做新藥才是最重要的。

夙夜在公,寵辱皆忘。王逸平始終淡泊名利,不以物喜,不以己悲。他先后獲得國家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)、中科院杰出科技成就獎(jiǎng)、全國先進(jìn)工作者等榮譽(yù),但從來沒有對誰炫耀過,還把榮獲市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員等稱號的獎(jiǎng)金全部捐出。他說:“新藥研發(fā)是實(shí)的,課題組工作是實(shí)的,做人是實(shí)的。”宣利江回憶:“有一次我告訴他,每天有將近10萬病患在使用丹參多酚酸鹽,我才難得看到他臉上一絲小得意的笑容。20多年來,我們因?yàn)檫@個(gè)藥拿到了那么多獎(jiǎng),但我從來也沒有看到過他的這種笑容。”

王逸平謙遜低調(diào),尊重合作伙伴,與團(tuán)隊(duì)協(xié)作共進(jìn)。每每他研究的新藥被授獎(jiǎng)時(shí),他總說成績是團(tuán)隊(duì)的,榮譽(yù)是大家的。“新藥研發(fā)領(lǐng)域,沒有單打獨(dú)斗的孤膽英雄”是實(shí)話,更是王逸平優(yōu)秀品質(zhì)的體現(xiàn)。

身為導(dǎo)師,王逸平用自己的方式傳道、授業(yè)、解惑。他經(jīng)常說:“農(nóng)民一年到頭辛辛苦苦種田,可能只掙幾萬元。所里培養(yǎng)一個(gè)研究生,一年投入十幾萬元,甚至幾十萬元。所以我們要想想,這幾年里應(yīng)該做什么,才能對得起國家的投入。”王逸平先后培養(yǎng)了30多名碩士和博士研究生,他們科研成績突出,有的成為中科院院長優(yōu)秀獎(jiǎng)獲得者。“他是一個(gè)有耐心又好脾氣的老師。”“生活上王老師很細(xì)心,大家的口味,他都記在心里。”“他從來不給我們很大的壓力,但他自己卻始終很勤奮。”在學(xué)生眼中,他們的“王老師”亦師亦友,不僅傳道、授業(yè)、解惑,還從生活上對學(xué)生關(guān)懷備至:對生活困難學(xué)生給予資助,讓生病住院的學(xué)生沒有后顧之憂,還會(huì)為異地求學(xué)的學(xué)生買一份可口的家鄉(xiāng)菜……

在他離世的前兩天,王逸平仍然堅(jiān)持參加了上海藥物所2018年學(xué)委會(huì)。這天,研究生教育處處長何敏注意到,幾乎從不遲到的王逸平第一次遲到了較長時(shí)間,當(dāng)時(shí)他的面色非常難看,步履也有點(diǎn)緩慢。盡管如此,他還是在會(huì)上發(fā)表了自己的見解:贊成提高研究生獎(jiǎng)助學(xué)金的待遇,希望學(xué)生有更好的生活……

王逸平的世界里,有國家、有新藥、有團(tuán)隊(duì)、有學(xué)生,唯獨(dú)沒有他自己。他在追逐新藥夢的路上無比執(zhí)著,在名利物欲的追求中無比淡泊,幾十年如一日默默奮斗著、奉獻(xiàn)著。

四、抵抗病魔,至死不渝,科研是他最好的“藥”

“新藥研發(fā)的每一份付出都能為百姓生命健康帶來一絲希望”,這是王逸平矢志不渝、創(chuàng)新為民的動(dòng)力。以身許家國,畢生新藥夢,這是對王逸平一生的高度概括。可他自己,也是一名病人,一名天天忍受病痛折磨卻又無藥可治的病人。

30歲那年,他被查出患有克羅恩(Crohn's)病——一種人類尚不明機(jī)理、無法治愈的免疫系統(tǒng)頑疾,不得不手術(shù)切除1米多小腸,加上短腸綜合征和腎結(jié)石等的困擾,體重常年不足百斤,沒有合適的藥物,只有常人難以忍受的痛苦。

除了摯愛的妻子和最好的朋友,誰都不知道他的病情。

他的同事們不知道。在大家面前,王逸平總是樂呵呵的。“他從不主動(dòng)和別人說起自己的病。我曾和他出差多次,他經(jīng)常在午飯或晚飯間把自己關(guān)在房間,原以為他不善交際、不喜歡應(yīng)酬,卻不知他那時(shí)正躲在房間給自己治病。此時(shí)想來,真后悔對他的關(guān)心太少。”藥物化學(xué)研究室黨總支書記張翱研究員如是說。

他的學(xué)生們不知道。王逸平長期擔(dān)任藥物所研究生課程的教學(xué)工作,常與同學(xué)們分享新藥研發(fā)的經(jīng)驗(yàn)和感悟,深受大家歡迎。每次上課需要站立近4個(gè)小時(shí),可他從來沒有抱怨過。

甚至,連他的家人都不知道。和他一起長大的表姐丁瑋,直到王逸平離開才知道這個(gè)骨瘦如柴的弟弟已經(jīng)和病魔斗爭了25年。

25年來,王逸平的每一天都在和時(shí)間賽跑。“每天早上7點(diǎn)多就能在單位食堂看到他。每天晚上10點(diǎn)多,坐在對面辦公室的我們,仍未聽到老師獨(dú)特的鎖門聲。周末來所里,習(xí)慣性地抬頭看,王老師辦公室的窗戶一定是開著的。”王逸平的學(xué)生李惠惠回憶說。

幾乎每天,病魔都在折磨著王逸平的身體,卻從未打消過他對人生價(jià)值的追求。在他手寫的《Crohn's病程記錄》中,清晰地記載了他的病情反復(fù)發(fā)作,不斷加重,多次出現(xiàn)貧血、大量便血、疼痛導(dǎo)致的昏迷等情況。有人勸告王逸平,休息半天工作半天。他卻說:“回到實(shí)驗(yàn)室和課題組,和學(xué)生討論工作,開一些與業(yè)務(wù)有關(guān)的會(huì),反而會(huì)減輕我的痛苦。”他經(jīng)常提及自己的“3萬天理論”。他說:“多數(shù)人的生命最多只有3萬天。其中除了吃飯睡覺,真正能用來工作的有效時(shí)間只有1萬天。要在有限的時(shí)間里做些有意義的事。”

他心中最有意義的事就是新藥研發(fā)。從30歲到55歲,長達(dá)25年時(shí)間里,王逸平是在與疾病漫長的斗爭中度過的,也是在為解除大眾疾病研發(fā)新藥的艱難探索中度過的。在他辦公室的冰箱里,常年備著止痛針和急救藥,疼得實(shí)在受不了時(shí),他就自己給自己打針治療,以節(jié)約寶貴的時(shí)間,病情稍稍緩和后馬上又投入到新藥研發(fā)中去。出去開會(huì),王逸平都要帶著應(yīng)急的藥品。2018年初,在王逸平最后的日子,他已經(jīng)感覺到病情持續(xù)加重,藥物已經(jīng)失效,他不斷加大藥物劑量并注射解痙攣針,緩解病痛。他想爭取更多時(shí)間,把在研的幾個(gè)新藥做完。在他離世前一個(gè)星期,他還對妻子方潔說:“現(xiàn)在正是工作的最好時(shí)光,我至少還能工作10年,還想做出兩個(gè)新藥。”

他就是這樣以常人難以想象的精神和力量,以羸弱之軀,先后承擔(dān)起國家“重大新藥創(chuàng)制”科技重大專項(xiàng)、科技部“創(chuàng)新藥物和中藥現(xiàn)代化”專項(xiàng)、科技部863計(jì)劃項(xiàng)目、國家自然科學(xué)基金委項(xiàng)目、中科院重大科技專項(xiàng)等研究任務(wù)。

2018年5月9日,是王逸平女兒大學(xué)畢業(yè)的日子。王逸平的妻子方潔早早訂好了去美國參加畢業(yè)典禮的機(jī)票,她說:“女兒在國外讀書四年,她很多同學(xué)的父母都去探望過。就因?yàn)樗Γ覀儚臎]有去過。”距離與女兒“第一次赴約”只剩不到一個(gè)月時(shí)間,王逸平卻永遠(yuǎn)倒在了自己的辦公室,又一次和女兒失約。25年來,他以超強(qiáng)的剛毅,與疾病搏斗,堅(jiān)守崗位,至死不渝;25年來,他以微笑面對生活,感染身邊每一個(gè)人,留下了晚霞般的燦爛和溫暖。

黨的十九大報(bào)告提出“實(shí)施健康中國戰(zhàn)略”,指出人民健康是民族昌盛和國家富強(qiáng)的重要標(biāo)志。要把滿足人民對美好生活的向往作為科技創(chuàng)新的落腳點(diǎn),把惠民、利民、富民、改善民生作為科技創(chuàng)新的重要方向。沒有全民健康,就沒有全面小康。中科院建院以來時(shí)刻牢記使命,與科學(xué)共進(jìn),與祖國同行,以國家富強(qiáng)、人民幸福為己任。以王逸平為代表的一批批藥物研發(fā)人員,秉承中科院使命,勇挑重?fù)?dān),以中國夢為指引,踐行著新藥夢。

路漫漫其修遠(yuǎn)兮。王逸平輸給了病魔,卻跑贏了人生;他燃盡了自己,卻照亮了千萬患者的健康之路。他的一生,是對黨忠誠、不忘初心的一生;是執(zhí)著追求、傳承創(chuàng)新的一生;是淡泊名利、甘于奉獻(xiàn)的一生;是科技報(bào)國、開拓創(chuàng)新的一生;是一心為民、自覺踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀的一生。

習(xí)近平總書記說,創(chuàng)新從來都是九死一生,但我們必須有“亦余心之所善兮,雖九死其猶未悔”的豪情。我國科技工作者要有強(qiáng)烈的創(chuàng)新信心和決心,既不妄自菲薄,也不妄自尊大,勇于攻堅(jiān)克難、追求卓越、贏得勝利,將一代代科學(xué)家用汗水和生命鑄就的科學(xué)精神轉(zhuǎn)化為建設(shè)世界科技強(qiáng)國的強(qiáng)大動(dòng)力,努力開創(chuàng)中國科技進(jìn)步的新未來。